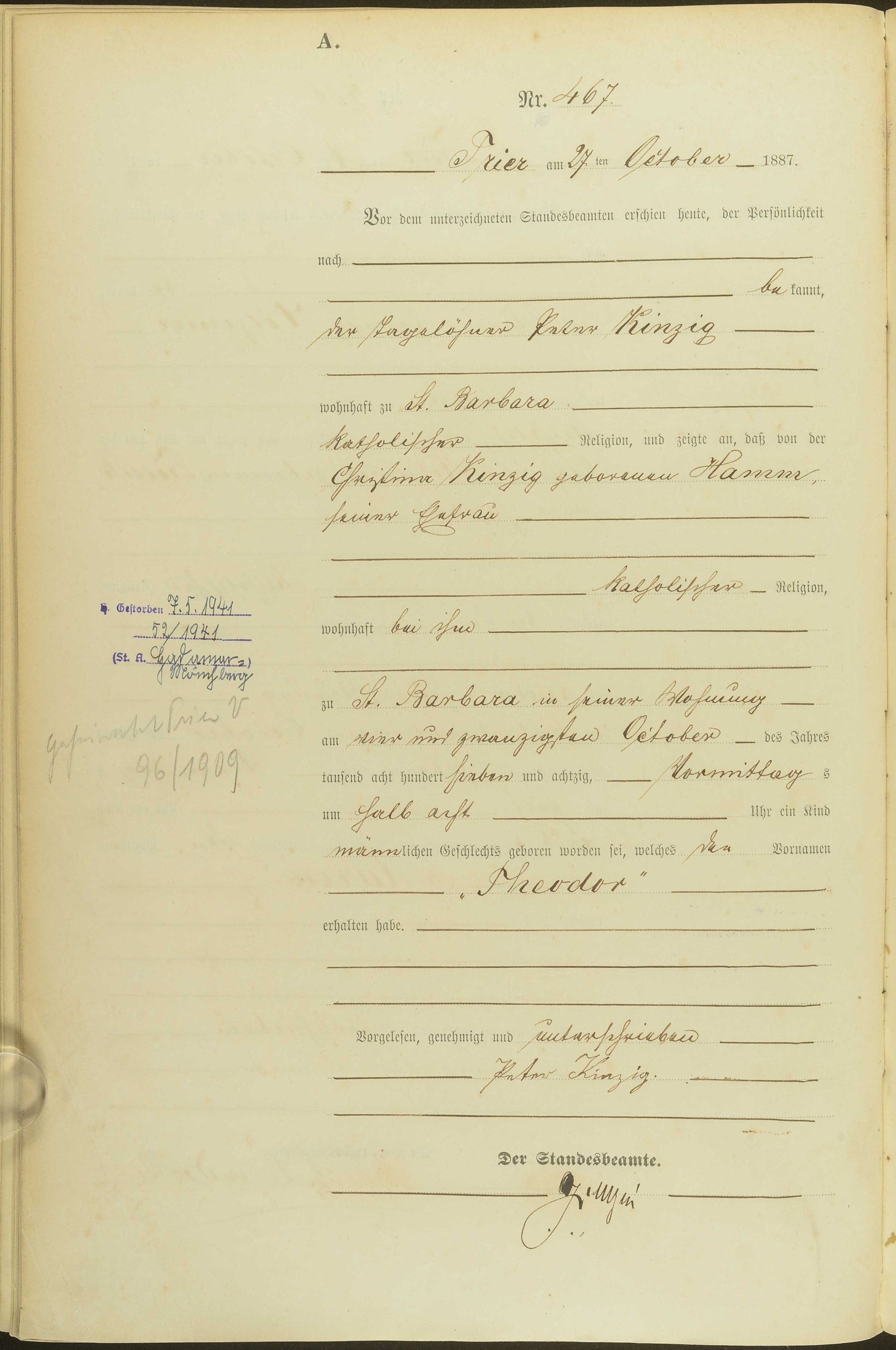

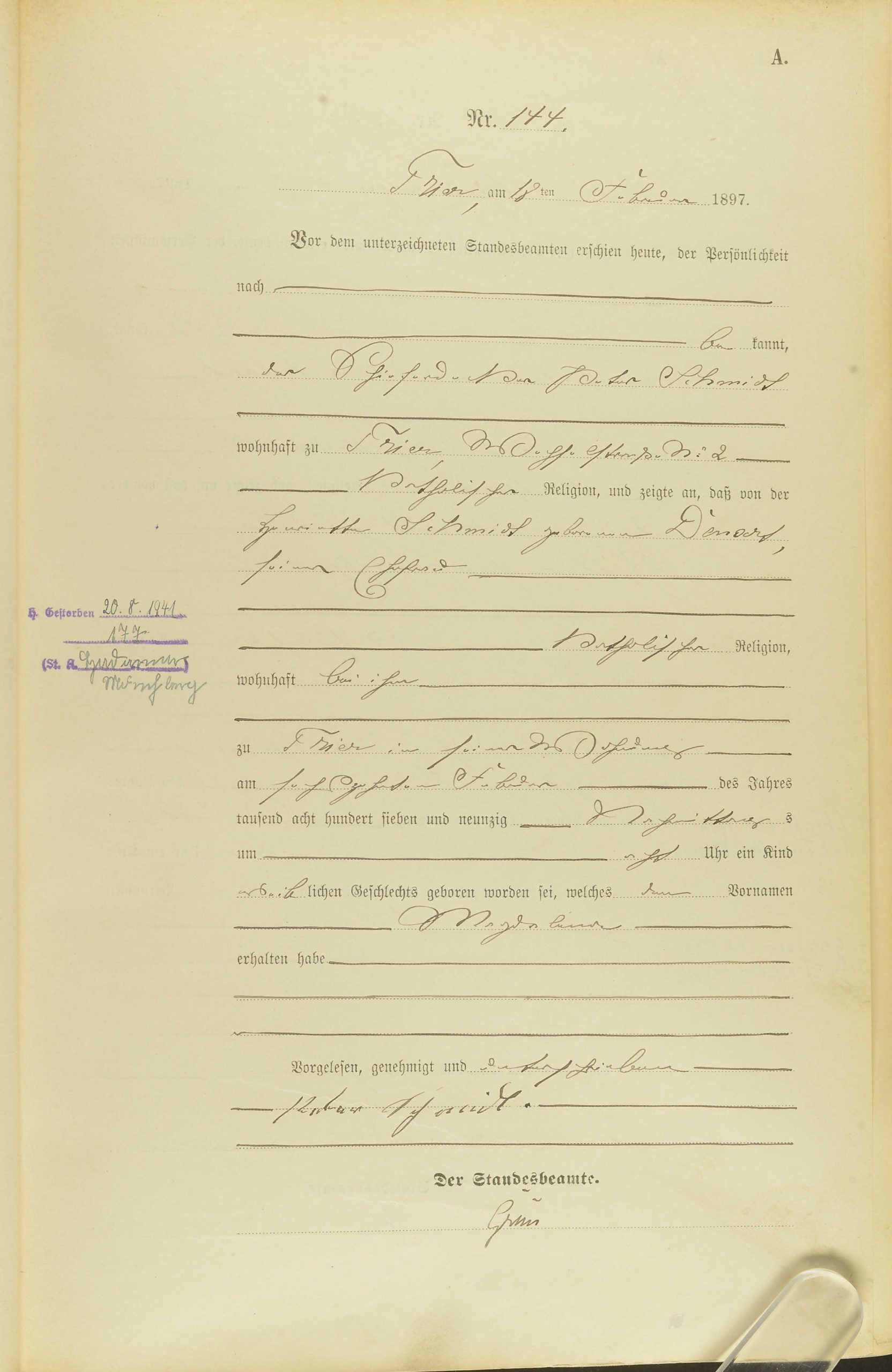

Geburtsdatum, Geburtsort: 2. Februar 1909 Träg (Gemeinde Welschbilllig)

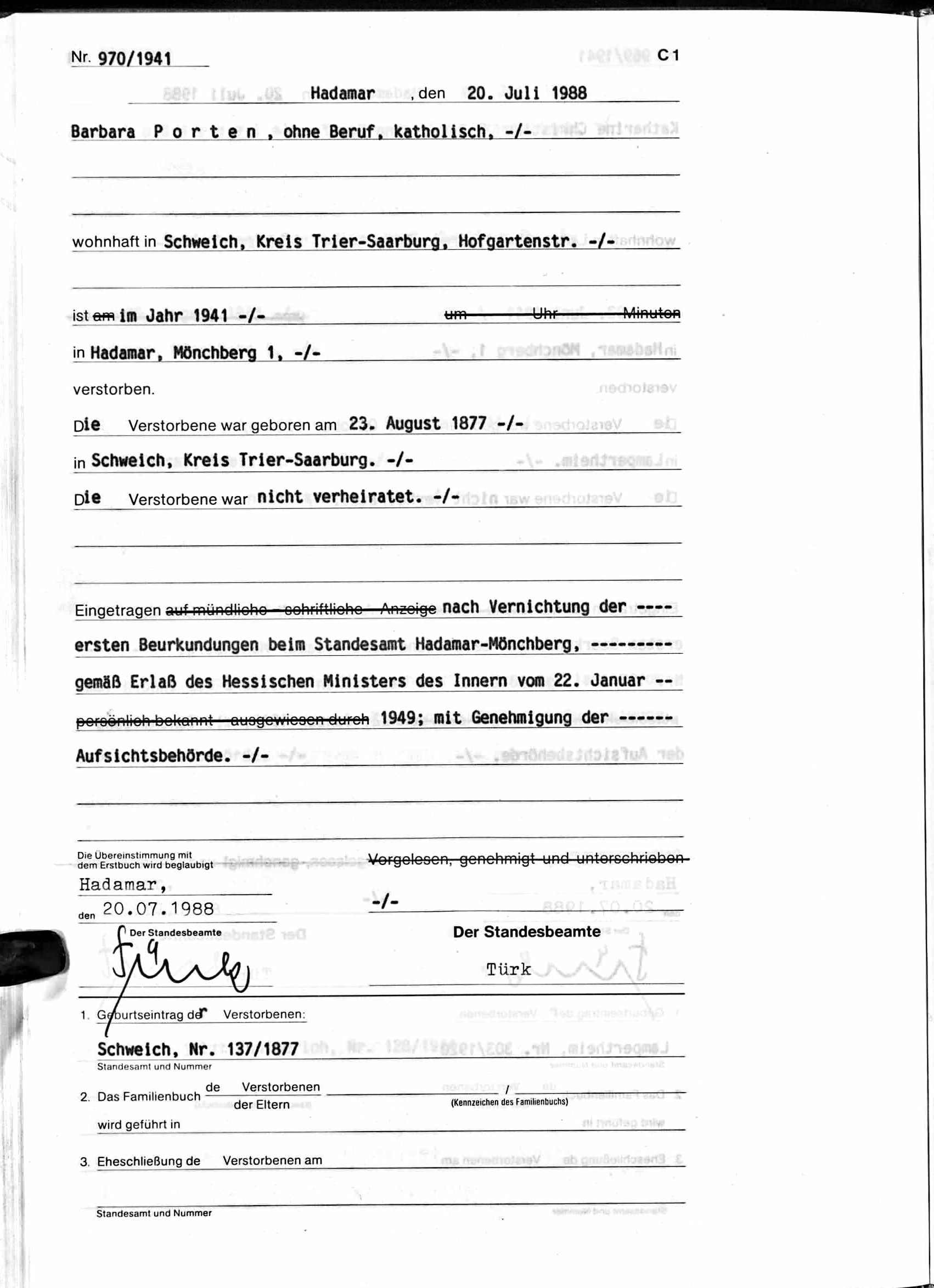

Todesdatum, Sterbeort: 28. Juli 1941, Hadamar

Beruf: Knecht und Landarbeiter

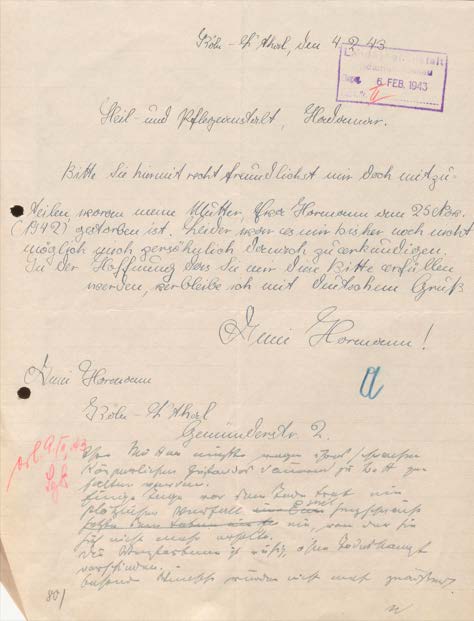

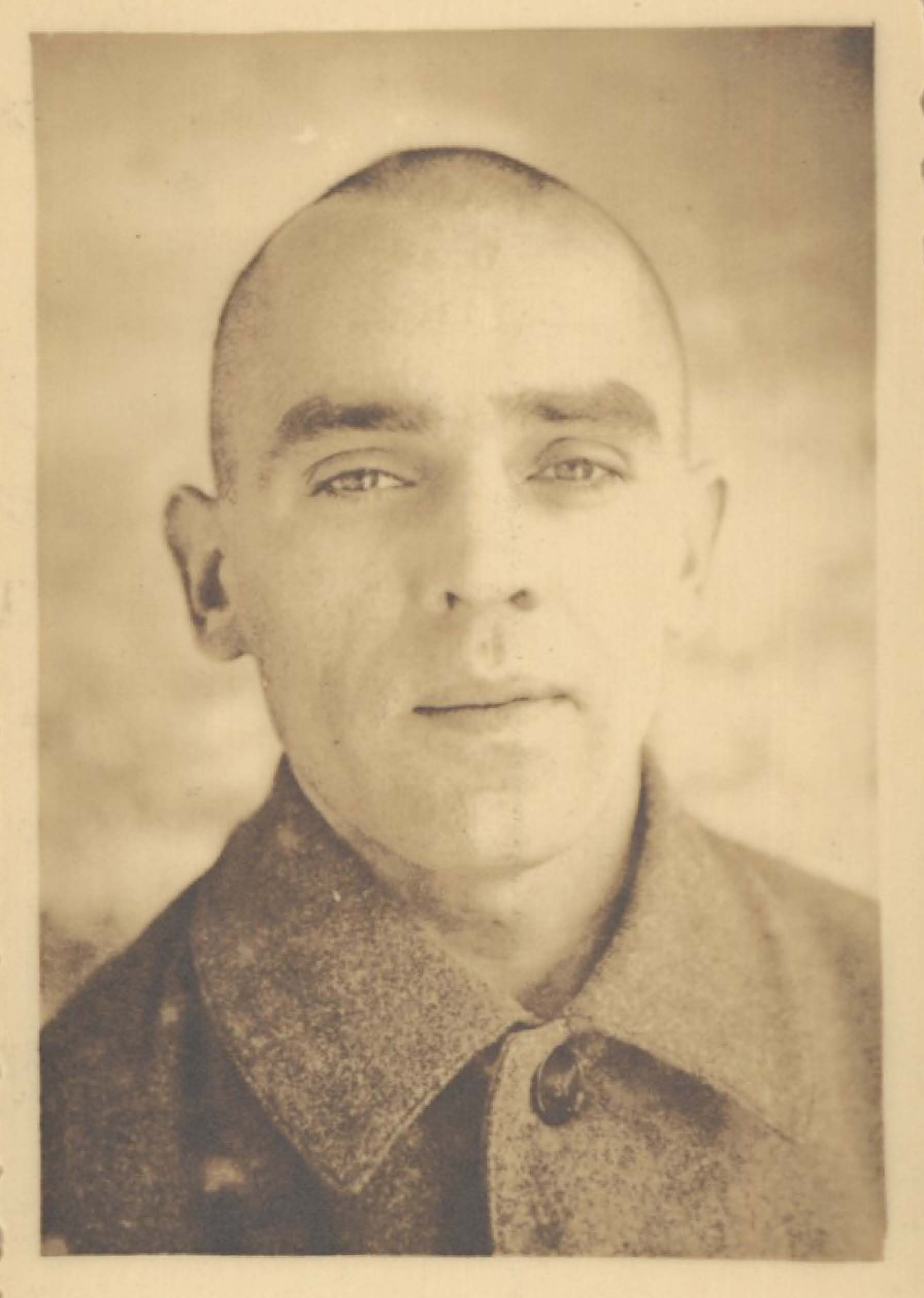

Matthias Schmidt wurde als Sohn der Eheleute Johann Schmidt und Susanne Schmidt (geborene Platz) in Träg geboren. Seine ältere Schwester Angela Margarete Kruppert (geborene Schmidt), die nach dem Tod des gemeinsamen Vaters im Jahr 1920 die einzig nachvollziehbare Verwandte des Opfers war, beschrieb ihren jüngeren Bruder am 19. Februar 1937 als einen geselligen Jungen, der „früh unter andere Leute gegangen“ ist. Weitere Informationen bezüglich einer schulischen oder beruflichen Laufbahn liegen nicht vor. Der 1,65 Meter große Matthias Schmidt hat als Landarbeiter gearbeitet.

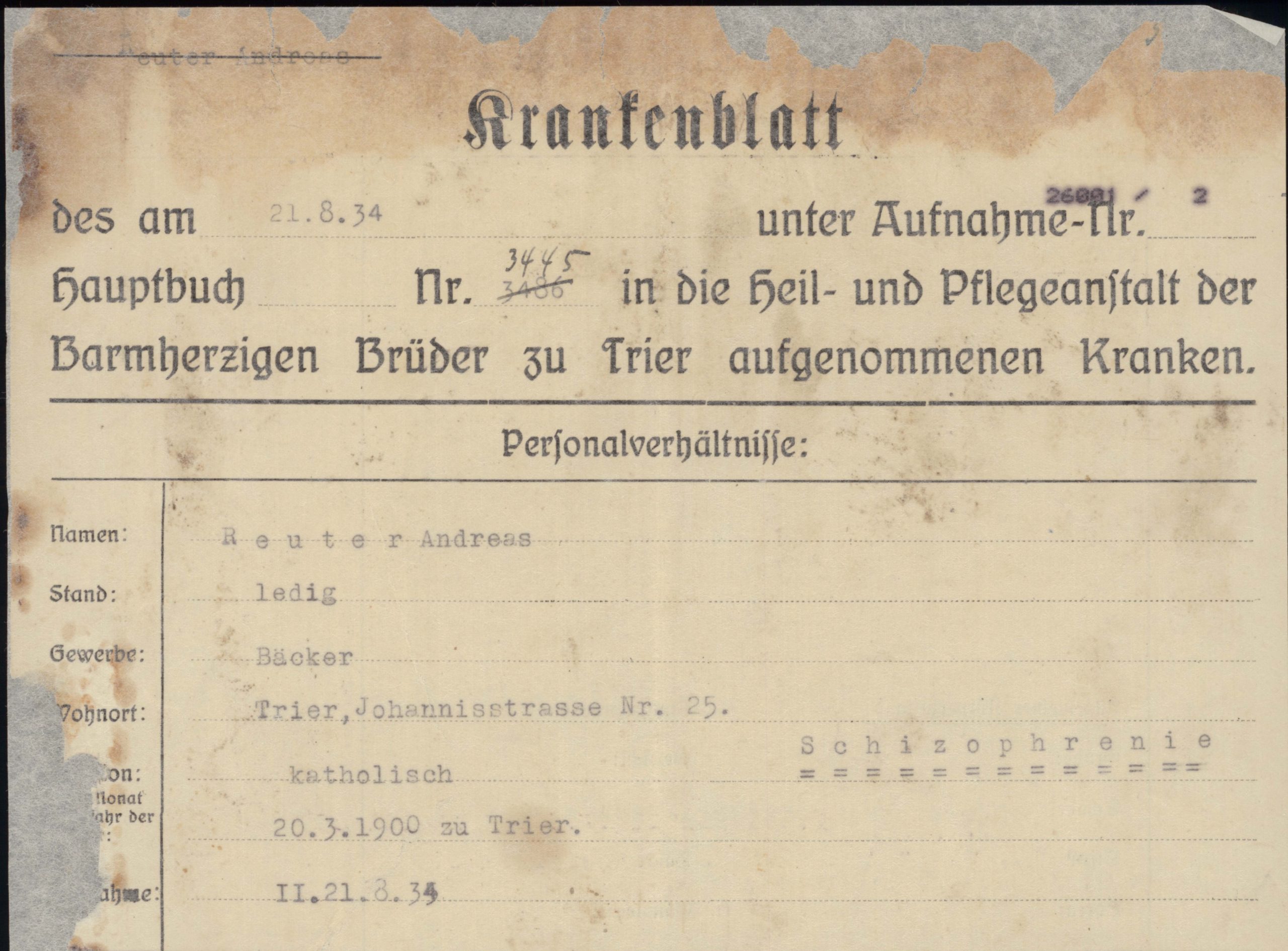

Zunächst war Matthias Schmidt bei seiner Schwester in Kordel als wohnhaft gemeldet, ehe der Wohnort in einer ärztlichen Bescheinigung vom 23. Dezember 1936 zur Windstraße 8 in Trier, dem damaligen Gefängnis, geändert wurde. Einzelheiten, die die Gründe der Inhaftierung beschreiben, sind bislang unbekannt. Während seines Gefängnisaufenthaltes wurde er ärztlich begutachtet. Infolgedessen wurde ihm eine vermeintliche medizinische Diagnose gestellt, die sein weiteres Schicksal bestimmen sollte.

Am 27. Februar 1937 wurde Mathias Schmidt in die Heil- und Pflegeanstalt Düren verlegt. Dort kam er in Sicherheitsverwahrung. Als gesetzlicher Vormund war inzwischen Karl Görgen, ein Justizangestellter des Gefängnisses in Trier, bestellt worden und nicht die einzige Verwandte von Matthias Schmidt, seine Schwester.

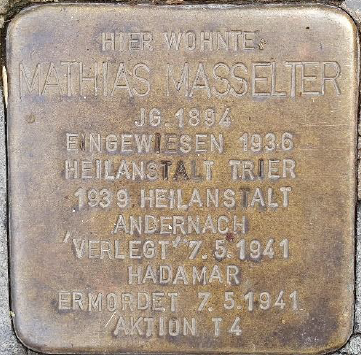

Über die Heil- und Pflegeanstalt Galkhausen, die als sogenannte Zwischenanstalt fungierte, wurde Mathias Schmidt am 28. Juli 1941 in die Tötungsanstalt Hadamar verlegt und noch an diesem Tag ermordet. Er fiel dem zentral organisierten Patientenmord im Rahmen der „T4-Aktion“ mit 32 Jahren zum Opfer. Was in den letzten vier Jahren seines Lebens geschah, ist nicht bekannt.

Quellen: Landeshauptarchiv Koblenz (LHAKo), Best. 512,017, Nr. 309.

Autor:in: Nico Becker