Geburtsdatum, Geburtsort: 23. Januar 1903, Trier

Todesdatum, Sterbeort: 7. Mai 1941, Hadamar

Beruf: Arbeiter / Gärtner

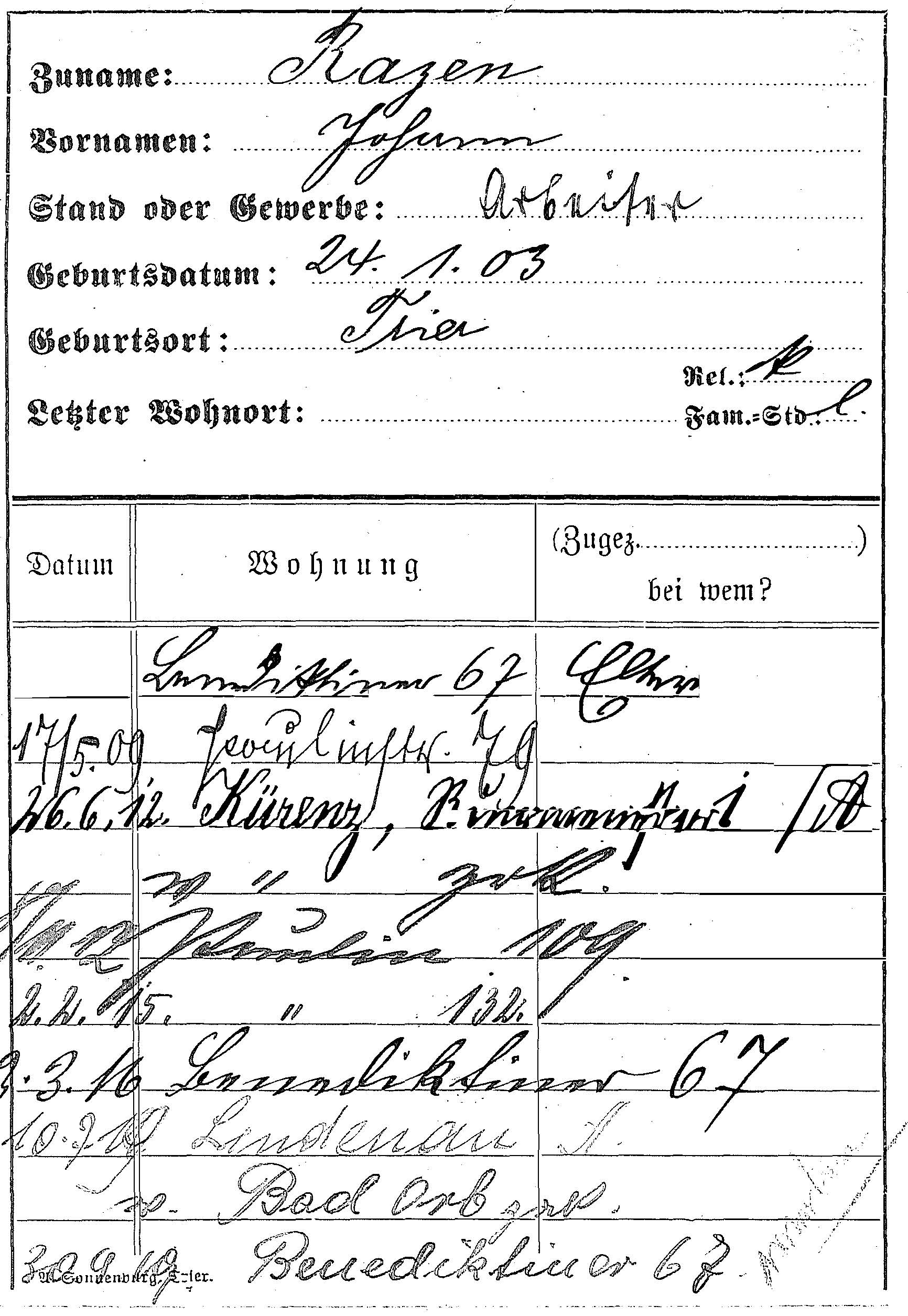

Johann (genannt Hans) Razen wurde er am 23. Januar 1903 als Sohn von Bernard Razen (*1876) und dessen Ehefrau Eva Friederike (*1879, geb. Horras) in Trier geboren. Er hatte zehn Geschwister, die zwischen 1900 und 1918 geboren worden sind. Mit seinen Eltern lebte er zunächst in der Benediktinerstraße 67. Sein Vater verdiente den Lebensunterhalt der Familie als Gärtner, so wie auch Hans, der ebenfalls den Beruf des Gärtners ausüben sollte.

Mehrfach zog er innerhalb Triers um und lebte in der Ruwererstraße 1 in Kürenz, der Paulinstraße in den Hausnummern 109 und 132, bevor er im März 1916 wieder zurück in sein Geburtshaus zog. Hier lebte er, bis er am 1. Juni 1919 kurzzeitig zum Militär ging. Bereits am 30. September 1919 zog er jedoch wieder in die Benediktinerstraße 67 ein. Hier lebte er vermutlich wieder bei seinen Eltern. 1920, im Alter von 17 Jahren verzog Hans mit der gesamten Familie nach Gusterath. Sein Vater arbeitete dort bei der Romika-Fabrik. Seine Eltern lebten bis zu ihrem Lebensende noch dort, ebenso wie seine Großeltern mütterlicherseits. Eine Familie gründete er dort nicht, denn Zeit seines Lebens war Hans ledig.

Hier verbrachte er zunächst drei Jahre, bevor er am 5. Juli 1923 zum ersten Mal in die Heil- und Pflegeanstalt der Barmherzigen Brüder in Trier eingewiesen wurde. Grund für diese Unterbringung ist eine von Dr. Höfken in Trier gestellte Diagnose, die vermutlich aus einem Unfall resultierte, nach dem Hans zunächst bewusstlos war und schließlich operiert werden musste. Zwischen 1923 und 1934 wurde er insgesamt sieben mal in dieser Anstalt und zweimal in die Heil- und Pflegeanstalt Bonn aufgenommen und nach Aufenthalten von vier bis 16 Wochen jeweils wieder entlassen – vermutlich nach Gusterath zu seinen Eltern. Einen längeren Aufenthalt von knapp zweieinhalb Jahren bei den Brüdern verbrachte er von Dezember 1929 bis Februar 1931. Nach seiner letzten Entlassung lebte er erneut in Gusterath, bis er am 29. September 1938 wieder nach Trier zog.

Nur wenige Monate nach seinem erneuten Umzug wurde er in die Heil- und Pflegeanstalt der Barmherzigen Brüder in Trier eingewiesen. Der Grund der Unterbringung ist leider unbekannt. Möglicherweise wird eine zuvor gestellte Diagnose und eine damit verbundene vermeintlich vorliegende Erkrankung der Auslöser gewesen sein. Vom 10. Dezember 1938 bis zum 15. August 1939 verblieb er dort und wurde im Zuge der Auflösung der Anstalt von Trier aus in die Heil- und Pflegeanstalt in Andernach verlegt. Hier verbrachte er die letzten zwei Jahre seines Lebens. Andernach fungierte als Zwischenanstalt für die Tötungsanstalt Hadamar. Am 7. Mai 1941 wurde Hans zusammen mit 87 weiteren Patient:innen von Andernach aus in die Anstalt Hadamar verlegt. Hier wurde er jedoch nicht mehr als Patient aufgenommen. Hadamar erfüllte während der sogenannten „Aktion T4“ einzig den Zweck einer Tötungsanstalt. Hans und die mit ihm verlegten Menschen wurden noch am Tag ihrer Ankunft in einer im Keller eingerichteten Gaskammer ermordet.

Hans Eltern werden aus Hadamar einen gefälschten Todesschein mit einem falschen Todesdatum und auch einer fingierten Todesursache erhalten haben. Diese Unterlagen sind jedoch leider nicht mehr erhalten. Im Alter von 28 Jahren wurde Hans in Hadamar ermordet.

Quellen: Archiv des Landschaftsverbandes Rheinland (ALVR), Kartei Erbbiologisches Institut; ALVR, Nr. 71687; Stadtarchiv Trier (StATr), Tb15/Meldekartei; StATr, Tb31/1914, Nr. 130/1914; Christoph Schneider/Claudia Stul (Bearb.): Gedenkbuch zur Erinnerung an die 1941–1945 in der Tötungsanstalt Hadamar Ermordeten, Hadamar ²2019.

Abbildung: StATr, Tb15/Meldekartei.

Autor:in: Lena Haase