Geburtsdatum, Geburtsort: 14. Februar 1910, Trier

Todesdatum, Sterbeort: 25. April 1941, Hadamar

Beruf: (Fabrik-)Arbeiterin

„…für das freie Leben nicht geeignet.“ – so hieß es über Katharina Eiden in ihrer Krankenakte. Sie verbrachte fast ihr gesamtes Leben in Anstalten. Vor der NS-Zeit wurde sie in einem Zeitraum von fast 30 Jahren nur einmal verlegt – während der NS-Zeit innerhalb von vier Jahren vier Mal.

Katharina Helene Eiden wurde am 4. April 1899 in Trier geboren. Sie war die Tochter von Katharina (geb. Barz) und Peter Eiden, die noch fünf weitere Kinder hatten. Die Familie lebte in der Metzelstraße 43. Der Vater wurde als „Trinker“ bezeichnet und hatte als Tagelöhner einen Verdienst von 2,60 RM täglich, wenn er überhaupt Arbeit fand. So erhielt die Familie Armenunterstützung.

Im Alter von zwei Jahren erkrankte Katharina an Masern und infolge derer an einer Hirnhautentzündung. Danach sei laut ihren Eltern „Schwachsinn“ aufgetreten. Später wurde bei der Zweijährigen eine Intelligenzminderung festgestellt, die vermutlich eine Folge der Hirnhautentzündung war, im damaligen Jargon jedoch als „Idiotismus“ bezeichnet wurde. Abgesehen von „zeitweiligen affektiven Erregungen“ würden jedoch „keine abnormen Züge“ auftreten. Für einen „Bildungsversuch“ wurde das St. Vinzenzstift in Aulhausen vorgeschlagen. Im September 1909 kam Katharina Eiden dorthin. Die zuvor gestellte Diagnose wurde bestätigt.

Ihre Sprache sei etwas verlangsamt gewesen, sie spreche zudem im Dialekt. Sie sei „im Allgemeinen zutraulich, manchmal eigensinnig“ und hätte ein „reizbares Temperament“ . Katharina Eiden – „langsam und schwerfällig in allem“ – ging dort im Alter von 15 Jahren in die dritte Klasse. Im September 1916 wurde sie in das St. Valentinushaus in Kiedrich verlegt, wo sie bis auf eine kurze Unterbrechung von vier Monaten über 20 Jahre – bis Juni 1937 – blieb. Sie galt dort zunächst als „ruhige harmlose, zufriedene Kranke“. Mit der Zeit träten Verhaltensänderungen auf, sie wurde zunehmend als „launisch, zänkisch, eigensinnig“ beschrieben und es käme zu Konflikten mit anderen Patient:innen. Die einzige Tätigkeit, die Katharina Eiden dort in 20 Jahren ausführte, war Kartoffelschälen.

Danach wurde sie bis zu ihrem Tod 1941 vier Mal verlegt. Dies geschah nicht nur aus individuellen Gründen, sondern entsprach oft einer allgemeinen Verlegungspraxis. Sie kam in die Landesheilanstalten in Herborn (Dillkreis), Merxhausen und Eichberg, wo sie als „stumpf und verblödet, jedoch ruhig, willig und unauffällig“ beschrieben wurde. Zunehmend sei sie jedoch nicht mehr zu einer geregelten Tätigkeit zu bewegen gewesen, es hieß über sie: „Geistig ist sie sehr tiefstehend.“ Am 28. Mai 1941 wurde sie schließlich „nach einer anderen Anstalt verlegt“ – eine Formulierung, die die Verlegung in die jeweilige Tötungsanstalt meinte. In der Landesheilanstalt Hadamar wurden die Patient:innen meist bereits am Tag ihrer Ankunft getötet – Katharina Eiden am 28. Mai 1941 im Alter von 42 Jahren im Rahmen der „T4-Aktion“.

Katharina Eiden kam bereits im Alter von zehn Jahren erstmals in eine psychiatrische Klinik und verbrachte bis auf eine kurze Unterbrechung ihr ganzes restliches Leben, also 32 Jahre dort – lernte also das freie Leben, für das sie angeblich nicht geeignet gewesen sei, nie kennen.

Quellen: Adress- und Geschäftshandbuch der Stadt Trier 1920; Archiv des Landschaftsverbandes Rheinland (AVLR), Nr. 96297.; Bundesarchiv (BArch) Berlin, R 179/20500; Stadtarchiv Trier (StATr), Tb31/594, Nr. 300/1899; Schneider, Christoph; Stuhl, Claudia: Gedenkbuch zur Erinnerung an die 1941-1945 in der Hadamar Ermordeten, Hadamar ²2019.

Literatur: Lilienthal, Georg: Gaskammer und Überdosis. Die Landesheilanstalt Hadamar als Mordzentrum (1941-1945), S. 156-176, in: George, Uta u.a. (Hrsg.): Hadamar. Heilstätte – Tötungsanstalt – Therapiezentrum, Marburg 2006, S. 156–175.

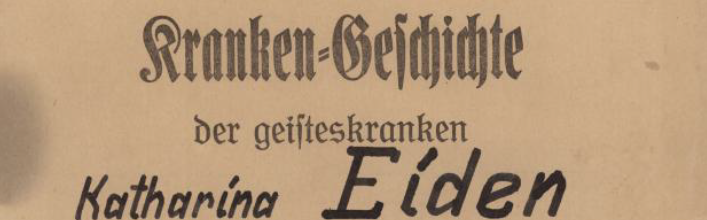

Abbildungsverzeichnis: Ausschnitt des Deckblattes der Krankenakte Katharina Eidens (BArch Berlin, R 179/20500).

Autor:in: Sarah Baltes