Geburtsdatum, Geburtsort: 8. November 1883, Trier (Löwenbrücken)

Todesdatum, Sterbeort: 15. Februar 1941, Hadamar

Beruf: Kaufmann (Lederhändler)

Patient:innen von Heil- und Pflegeanstalten, die nach NS-Gesetzen als Jüdinnen und Juden galten, waren einer doppelten Verfolgung ausgesetzt. Als psychisch kranke bzw. geistig behinderte und als jüdische Menschen wurden sie aus eugenischen und antisemitischen Gründen verfolgt. Der Trierer Silvain Bonem war einer von ihnen.

Silvain Bonem (Teilweise in den Akten auch als Silvin und Silvani geführt) wurde am 8. November 1883 in Trier Löwenbrücken, heute Trier-Süd, geboren. Seine Eltern waren Isaak und Rosa Bonem (geb. Lion). Er hatte vier Geschwister. Viele Mitglieder der Familie Bonem wurden verfolgt und in unterschiedlichen Konzentrations- und Vernichtungslagern ermordet. Der enteignete Besitz der Familie, ein Haus in der Saarstraße 93, war nach dem Krieg Gegenstand mehrerer Wiedergutmachungsverfahren.

Silvain Bonem lebte bei seinen Eltern in der Saarstraße in Trier. Im Jahr 1921 heiratete er Mina Rosenthal in ihrem Geburtsort Hohebach in Württemberg. Mit ihr hatte er zwei Kinder: Ihr Sohn Rudolf wurde am 11. Februar 1922 in Trier geboren, die Identität des anderen Kindes ist nicht geklärt. 1929 zog die Familie nach Hohebach, wo Silvain Bonem die Lederhandlung seines Schwiegervaters übernahm. Drei Jahre später war er wieder in Trier in seinem Elternhaus gemeldet.

Dort lebte er, bis er im November 1935 erstmalig und dann erneut im September 1938 in die Heil- und Pflegeanstalt der Barmherzigen Brüder in Trier eingewiesen wurde. Hier wurde ihm eine „progressive Paralyse“, also eine neuropsychiatrische Erkrankung, die nach der NS-Ideologie als erblich bedingt und unheilbar galt, diagnostiziert. Zwischenzeitlich wurde er dort wieder entlassen, allerdings im Januar 1939 erneut aufgenommen. Er verblieb dort bis zum 11. August 1939.

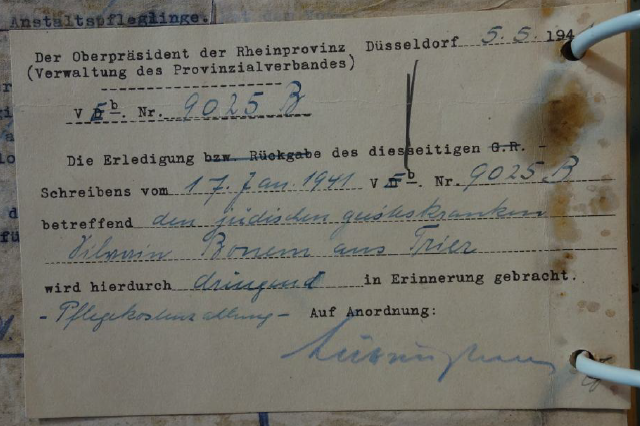

Die Dauer der Anstaltsaufenthalte von Silvain Bonem lässt sich teils über die Korrespondenz zur Kostenübernahme nachvollziehen. Diese zeigt auch, wie Jüdinnen und Juden aus der öffentlichen Wohlfahrt gedrängt wurden. Eine Verschärfung trat mit der „Verordnung über die öffentliche Fürsorge für Juden“ vom 19. November 1938 in Kraft. Hier wurde bestimmt, dass für hilfsbedürftige Jüdinnen und Juden die freie jüdische Wohlfahrtspflege aufzukommen habe. Da allerdings die privaten jüdischen Wohlfahrtsverbände finanziell schlecht aufgestellt waren, konnten sie die stark gestiegenen Beiträge kaum übernehmen. Für Silvain Bonem musste die Synagogengemeinde Trier beispielsweise im Januar 1939 5,- RM aufbringen, bis zum Oktober desselben Jahres verzehnfachte sich der Anteil auf 50,- RM. Die Versorgungsleistungen sanken dadurch drastisch.

Am 12. August 1939 wurde Silvain Bonem in die Heil- und Pflegeanstalt Süchteln Johannisthal verlegt. Über die Heil- und Pflegeanstalt Andernach kam er am 12. Februar 1941 für zwei Tage in die Heil- und Pflegeanstalt Düsseldorf-Grafenberg. Diese war eine Sammelanstalt ausschließlich für jüdische Patient:innen. Zwischen dem 4. und dem 15. Februar 1941 wurden 327 Menschen als Teil einer regional gestaffelten Transportwelle aus Grafenberg und anderen Sammelanstalten in die Tötungsanstalt Hadamar verlegt. Silvain Bonem wurde noch am Tag seiner Verlegung am 15. Februar 1941 im Rahmen der „T4-Aktion“ in Hadamar getötet.

Silvain Bonems Lebensweg zeigt, wie Menschen, die sowohl als jüdisch als auch als psychisch krank oder behindert galten, im NS-Staat einer doppelten Verfolgung ausgesetzt waren – bis hin zu ihrer systematischen Ermordung.

Quellen: Archiv des Landschaftsverbandes Rheinland (AVLR) 13070; AVLR, Kartei des Erbbiologischen Instituts Bonn; Reichsgesetzblatt (RGBI.) 1938 I, S. 1640; Stadtarchiv Trier (StATr), Tb14/711; StATr, Tb15/Meldekartei; StATr, Tb31/505; https://www.alemannia-judaica.de/hohebach_synagoge.htm (letzter Zugriff: 28.12.2024); Schneider, Christoph; Stuhl, Claudia: Gedenkbuch zur Erinnerung an die 1941-1945 in der Hadamar Ermordeten, Hadamar ²2019.

Literatur: Hinz-Wessel: Annette: Antisemitismus und Krankenmord. Zum Umgang mit jüdischen Anstaltspatienten im Nationalsozialismus, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 61 (2013), Heft 1, S. 65-92; Klein, Matthias: NS – „Rassenhygiene“ im Raum Trier. Zwangssterilisationen und Patientenmorde im ehemaligen Regierungsbezirk Trier 1933-1945, Köln u.a. 2020; Lilienthal, Georg: Jüdische Patienten als Opfer der NS- „Euthanasie“ Verbrechen, in: Medaon 5 (2009), S. 1-16.

Abbildungsverzeichnis: Auszug aus der Korrespondenz bezüglich der Übernahme der Pflegekosten für Silvain Bonem (StATr, Tb14/711, Bl. 61.).

Autor:in: Sarah Baltes